知覚過敏って何ですか?

2021.03.22更新

皆さん、冷たいものを食べたり、飲んだりしたときに歯がしみるって経験をおもちですよね。

こんなとき、まずは虫歯が悪化したことを疑いますが、意外と多いのが知覚過敏なのです。

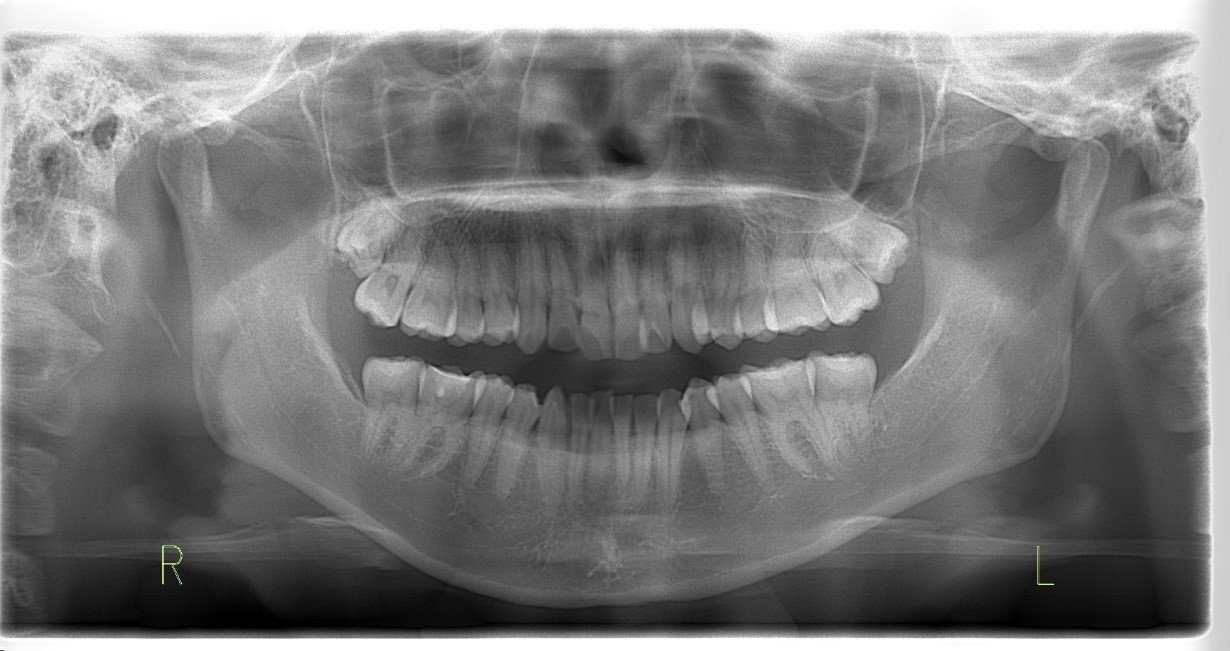

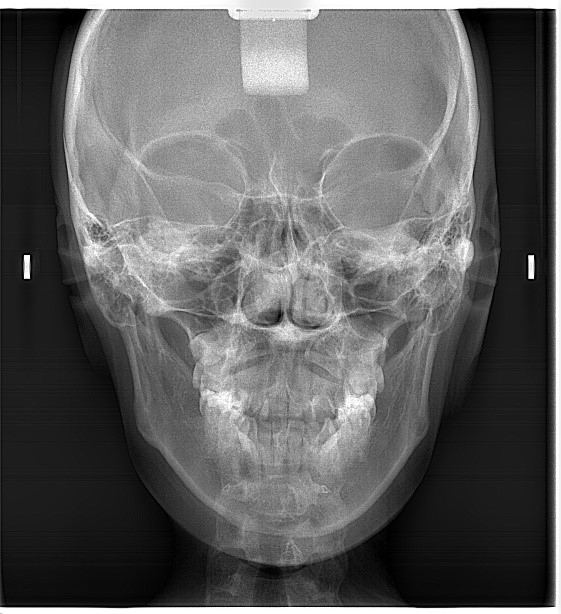

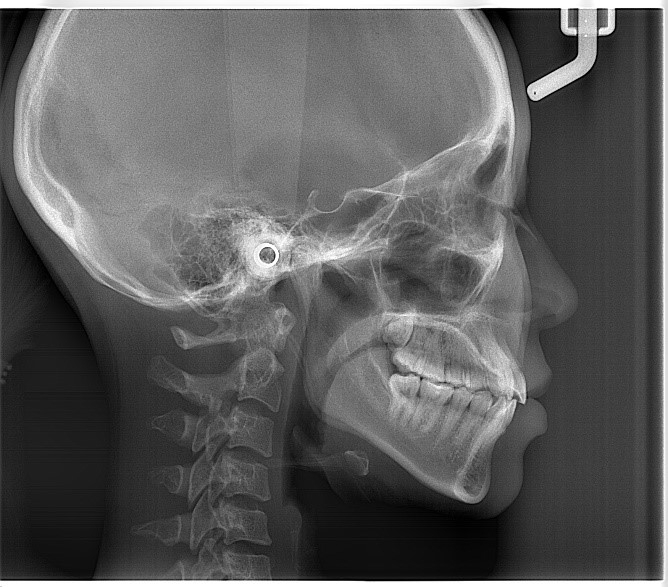

ご存知のように、歯に穴が空くほど虫歯が大きくなれば、ご自分でも自覚はできますが、初期の虫歯は、レントゲンを撮らないと発見できないことも多いので、必ず歯科クリニックを受診して下さい。

そこで、虫歯ではないと分かったときに疑うのが知覚過敏です。

では、知覚過敏って何でしょうか?

定義では、「何らかの刺激が加えられたときに感じる痛みで、それは一時的なものである」とされています。

では、何らかの刺激って何でしょうか?

多くは、冷たいものを口に含んだ時ですが、その他に、冷たい空気を吸ったり、鋭利なものが歯に当たったり、柑橘系やお酢のような酸っぱいものが歯に触れたりした時に感じる痛みです。

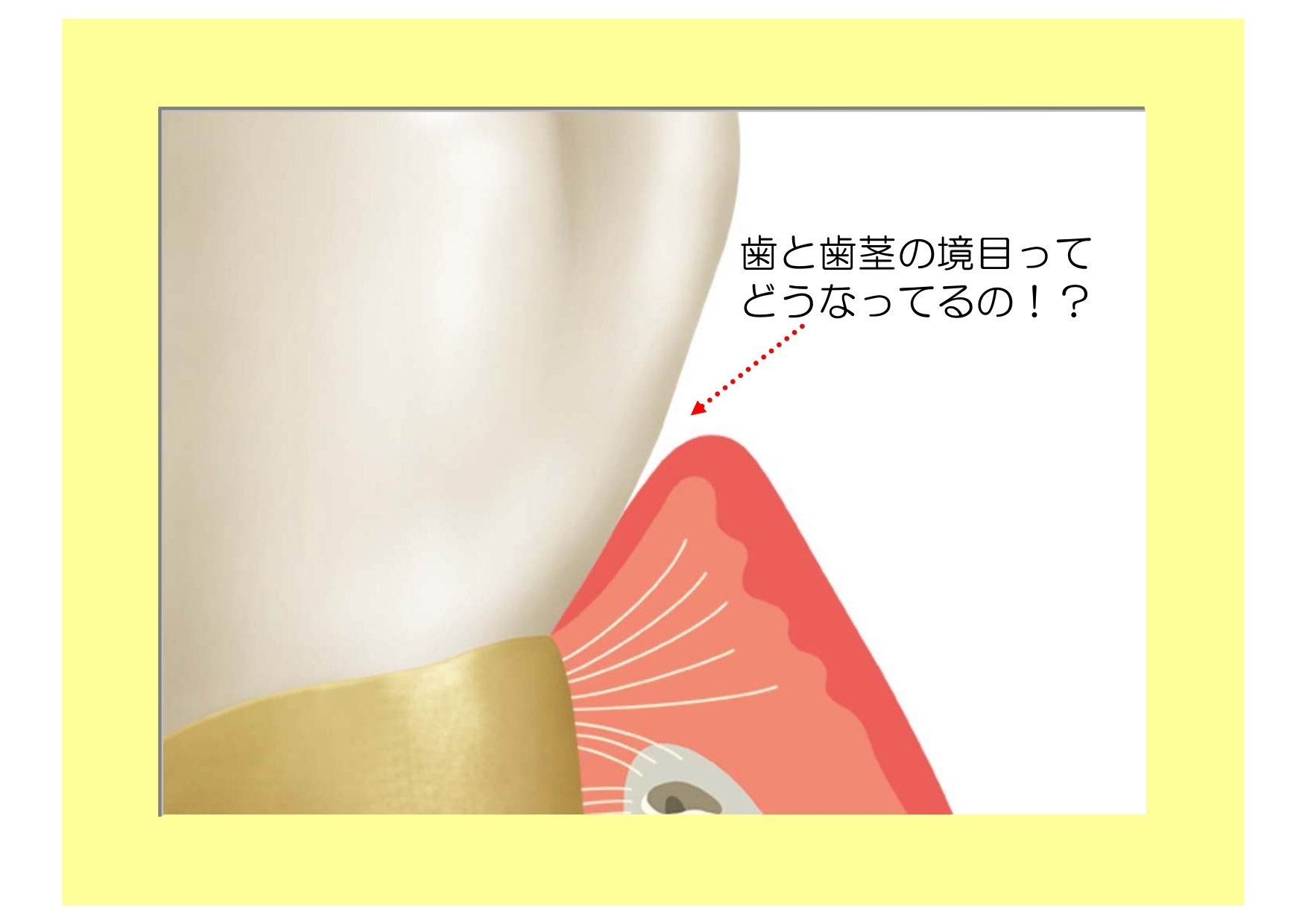

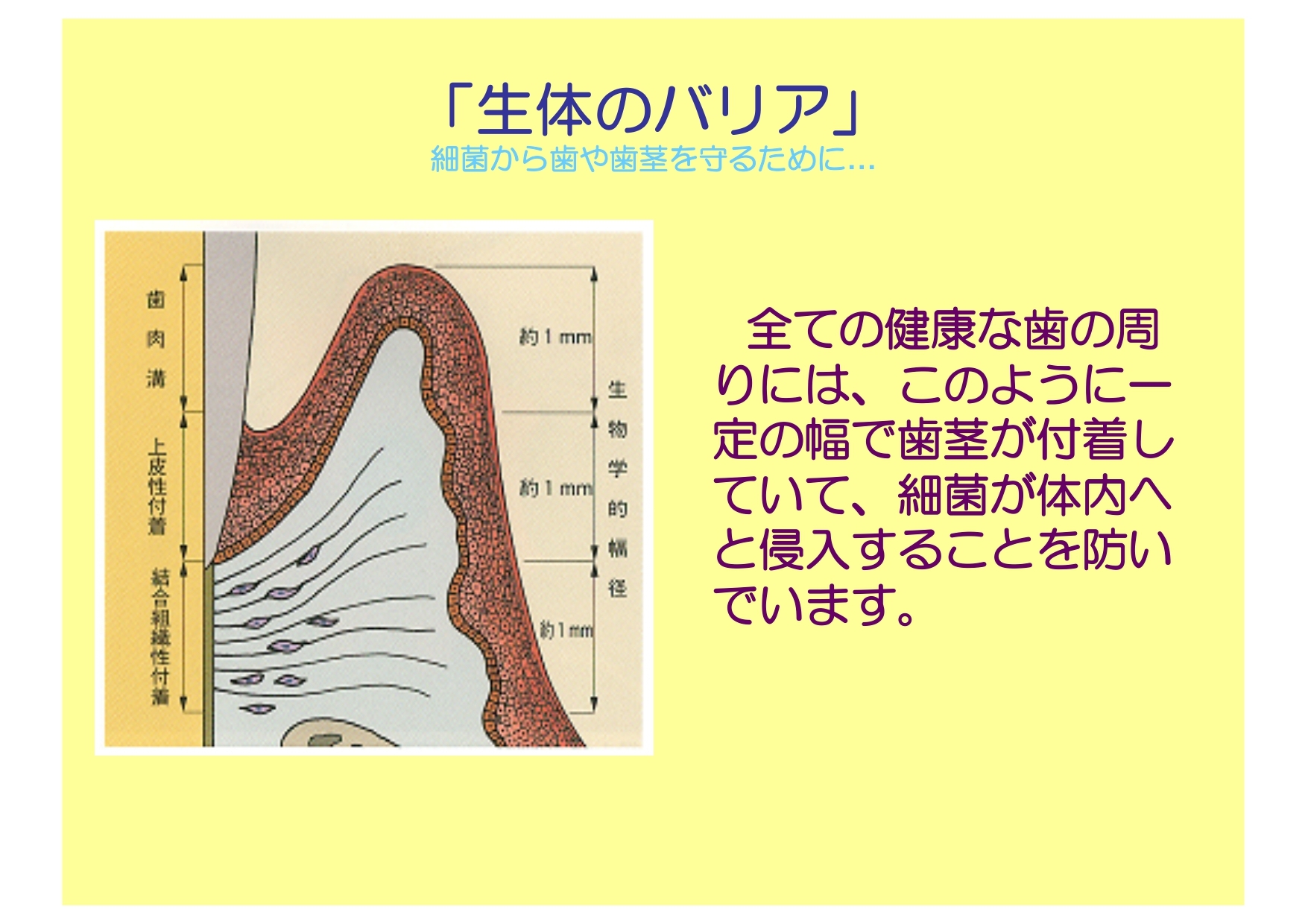

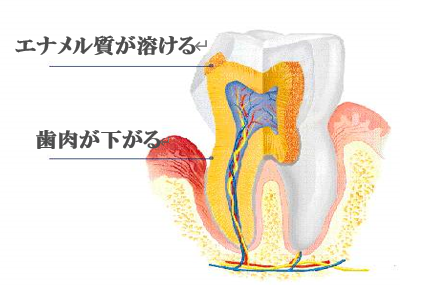

でも、健康な歯には起こりませんよね。それは、歯の表面にはエナメル質があるからです。そのような痛みを感じる歯には、必ずどこかに象牙質が露出しています。象牙質には、痛みを感じるセンサーがあって、そこが色んな刺激によって反応するのです。

では、虫歯でもないのに、どうして象牙質が露出するのでしょうか?

大きな原因が3つあります。

1.夜に寝ているときにする歯ぎしりや食いしばりによって、エナメル質が擦り減って、象牙質が露出します。

2.柑橘系やお酢のような酸っぱいものによってエナメル質が溶かされて、象牙質が露出します。

3.間違った歯磨きをすることによって、歯の付け根の部分のエナメル質が

削れます。また、歯茎が下がり、根の部分の象牙質が露出します

では、それぞれについて説明します。

まずは、1からです。

私たち人間は、寝ている間に必ず食いしばりをしています。これは大脳生理学的に例外なくしていることとされています。よく言うレム睡眠期にしていることが分かっています。ただし、人によって食いしばる程度や時間の差はあります。その食いしばりの際に下のあごが左右に動くと、歯ぎしりになります。毎晩このような動きをしていると、歯と歯が強い力で擦られることになり、その結果エナメル質が擦り減って、象牙質が露出します。

では、この動きを止めることはできるのでしょうか?答えは、No!です。

そのために、知覚過敏の症状が出た方には、ナイトガードをお勧めしています。ナイトガードとは、基本は上の歯全体にマウスピースのような歯のカバーを装着します。ソフトタイプとハードタイプがあり、症状に合わせてどちらかを選択します。寝ている間だけ装着するものですが、その内面に知覚過敏抑制剤を入れることで、一晩中薬剤の効果を持続させることもできます。

次は2です。

私たちが口にする食物や飲み物は、ほとんどが酸性です。アルカリ性のものはほとんどなく、中性に近いものもわずかしかありません。今までの研究で、お口の中のpHが5,4以下になったらエナメル質が溶けることが分かっています。pHというのは、お口の中の酸性・中世・アルカリ性の度合いを表し、ゼロに近いほど酸性が強く、7が中性で、それ以上になるとアルカリ性が強くなるという指標です。エナメル質が溶けない飲み物は、お水、お茶、牛乳くらいで、他のものはことごとくpHが5,4以下であることを覚えておいて下さい。とくにワイン、チューハイ、ビール、コーラ、柑橘系の飲み物、清涼飲料水、カルピスなどはとくに酸性が強いため、要注意です。アルカリ飲料と謳っている飲み物も実はかなりの酸性なのです。

では、私たちはどうしたらいいのでしょうか?

飲みたいものを我慢するのは避けたいものです。答えは、飲んだ後にすぐにお水でお口を十分にすすぐことです。つまり、少しでも中和させることに努めなければなりません。ワインが好きな方には辛いことかもしれませんが、歯が溶けることを避けるためには是非していただきたいことです。

最後に3です。

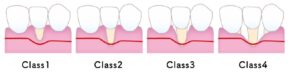

間違った歯磨きや硬い歯ブラシを使うことによって、歯の付け根(歯茎の上の部分)がくさび型(V字型)に削れて象牙質が露出します。またそれが歯茎にも影響して、歯茎が下がってしまい、歯の根っこが見えてきます。根っこの表面にはセメント質という約50µmほどの厚さの組織があるのですが、非常に脆い組織のために、すぐに剥がれてしまいます。その下には象牙質があるため、歯茎が下がるとすぐに象牙質が露出することになります。

これは、皆さんが日頃の歯磨きを上手くしなければ解決しません。定期的なメインテナンスを受けられている方は、歯科衛生士が必ずチェックをしますので、正しい歯磨きのやり方を覚えて下さい。

では、知覚過敏になれば、どのような治療法があるのでしょうか?

一番手っ取り早くて、効果的なのは、知覚過敏抑制剤を使うことです。今まで多くの製品が出ていますが、即効性のあるものは少なく、また持続性にも限界がありました。しかし、多くの研究が進み、かなり効果の高い製品も出てきました。詳しくは、当クリニックにご相談下さい。

しかし、何よりも大事なことは、対症療法ではなく、原因療法です。まずは、知覚過敏の原因(主に上に書いた3つのこと)をよく調べて、その対処をすることが先決です。それと同時に対症療法を行いますが、毎日の歯磨きの際に使用する歯磨きペーストも選んで下さい。当クリニックでは、“シュミテクト”をお薦めしています。シュミテクトには、硝酸カリウムが配合されており、このカリウムイオンが、歯の神経周辺にイオンバリアを形成します。この働きによって、神経の伝達がブロックされ、知覚過敏による痛みや不快感を緩和します。

その他にも当クリニックでは、知覚過敏に関する多くの情報を基に、様々な方法を提供しております。“たかが知覚過敏、されど知覚過敏”と言われるように、知覚過敏を放置していると、歯髄に炎症が進み、神経を取ることもあります。ちょっとしみる程度だからって我慢していると、大きなしっぺ返しが来ることもあります。

もし、そのような症状がある方は、是非当クリニックに相談して下さい。知覚過敏に詳しい歯科医師と歯科衛生士が的確なアドバイスと治療を提供します。

投稿者: